Créer dans un cadre public : entretien avec Paul Bertier, responsable du studio graphique du Ministère de l’Économie

Formé à l’ENSAD, passé par l’atelier Des Signes, Paul Bertier a trouvé dans le studio graphique de Bercy un terrain d’expérimentation inattendu. Que signifie « créer » dans un cadre ministériel ? Quelle liberté graphique dans un environnement aussi normé ? Et comment maintenir un souffle collectif dans un studio confronté à la densité, au télétravail et aux urgences institutionnelles ? Nous vous proposons de découvrir un atelier exigeant et sûrement bien plus créatif que certains ne l’imaginent.

Paul, pour commencer, peux-tu te présenter ?

Je travaille au ministère de l’Économie depuis douze ans, où je suis aujourd’hui adjoint au chef du Bureau des actions graphiques et événementielles, au sein du service de la communication.

Avant cela, j’ai suivi un parcours en design graphique : une prépa aux Ateliers de Sèvres, une première année à l’EPSAA et une formation à l’ENSAD où je me suis spécialisé en image imprimée. C’était une approche très ouverte, à la croisée de l’illustration, du graphisme, de la narration et des techniques d’impression.

À ma sortie d’école, j’ai rejoint l’atelier Des Signes, où j’ai passé deux ans et demi, avant de développer une activité freelance tout en menant une résidence artistique à la Cité internationale des arts. Puis, un peu par hasard, j’ai vu une annonce pour un poste au studio graphique de Bercy. J’ai tenté ma chance… et, depuis, je n’ai jamais quitté le ministère.

Passer d’un atelier de design graphique au ministère de l’Économie, ça peut surprendre. Qu’est-ce qui t’a motivé ?

L’envie de travailler dans le service public. Chez Des Signes déjà, nous répondions à des commandes institutionnelles. J’aimais cette idée de concevoir des images pour l’intérêt général, sans objectif commercial. Intégrer Bercy, c’était une manière de poursuivre ce sens-là, mais à une autre échelle.

Visuel des journées européennes du patrimoine 2025

Tu conserves une activité artistique personnelle ?

Oui, c’est un fil rouge dans mon parcours. Même si j’y consacre moins de temps qu’à l’époque où j’étais freelance, je continue à peindre et à dessiner dès que je le peux. C’est un espace de liberté totale, sans commande ni contrainte, qui me permet d’explorer une autre relation à l’image et à la matière. Là où mon travail au ministère est très numérique, cette pratique est artisanale, analogique : peinture sur toile, dessin, collage. C’est une manière d’exprimer une sensibilité plus personnelle, de rester connecté à une forme d’expérimentation qui nourrit, en creux, mon travail de graphiste.

On revient à Bercy. Comment est organisé votre bureau ?

Le Bureau des actions graphiques et événementielles compte une vingtaine de personnes réparties en 2 pôles. Nous faisons partie du service de la communication du Ministère. Nos interlocuteurs sont multiples et nous avons 3 commanditaires principaux : les cabinets ministériels, les directions métiers et le secrétariat général.

Pour les cabinets ministériels, nous créons des territoires graphiques autour de politiques publiques, des lois, des nouvelles dispositions qu’il faut traduire visuellement et pour lesquelles on va décliner à la fois des dossiers de presse, des fonds de scène pour un événement ou encore différents visuels pour des réseaux sociaux.

Couverture de dossier de presse sur la régulation des plateformes de e-commerce

Les directions métiers (entreprises, budget, répression des fraudes…), nous les accompagnons notamment sur leurs rapports d’activité ou sur des documents d’attractivité pour donner l’envie à des talents d’intégrer ces directions.

Enfin, pour le secrétariat général, qui agit comme une structure de support et de conseil pour l’ensemble des directions, nous gérons la communication interne (supports d’information, de sensibilisation et de mobilisation) à 2 niveaux : celle du secrétariat général lui-même et celle à destination de l’ensemble des 130 000 agents du ministère.

Exemple de couvertures de rapports d’activité pour les directions du ministère (Secrétariat général, Tracfin, Direction générale des Entreprises)

Vous êtes affectés par les changements de gouvernement ?

Forcément. L’arrivée d’un nouveau ministre entraîne des événements, des campagnes, des projets de loi à illustrer. Mais notre activité ne s’arrête jamais : rapports, communication interne, attractivité des directions… Le flux reste soutenu, quelle que soit la conjoncture politique.

Comment maintenir une cohérence graphique dans une maison aussi vaste ?

La mise en place de la charte graphique de l’État, en 2020, a été une étape clé. Elle a posé un socle commun, porté par le SIG (Service d’information du gouvernement), et partagé entre tous les ministères. À l’époque, il y a eu un gros travail de pédagogie : réunions, accompagnement, création de supports et de templates prêts à l’emploi… C’était dense, mais plutôt bien accepté. Aujourd’hui, cette charte est globalement entrée dans les habitudes.

Dans le prolongement de cette démarche, le DSFR, le Design System de l’État, a également été mis en place pour cadrer la refonte et la maintenance des sites institutionnels. Il renforce encore la cohérence visuelle de la sphère publique, tout en facilitant le travail des équipes techniques et graphiques. Ces outils, charte et DSFR, nous permettent d’avoir un langage commun et de poser un cadre clair pour les citoyens comme pour les agents en interne.

Exemples de kakémonos présentant les missions des directions de Bercy

Tu ne vois donc pas la charte comme une contrainte ?

Non, je la vois plutôt comme une contrainte qui libère. Elle règle en amont toute une série de questions (choix typographiques, couleurs, logiques de hiérarchie), ce qui nous permet ensuite de nous concentrer sur le cœur du travail graphique.

C’est un peu comme en cuisine : les ingrédients sont posés, reste à inventer la recette. Le travail du graphiste, c’est justement de tirer parti de ces éléments, de composer avec. Et, au fond, l’éventail reste large. En termes d’iconographie, on n’est pas contraints : on peut aller vers l’illustration, la photo, ou des traitements plus graphiques.

Les sujets que nous traitons sont très variés, et ça se ressent dans les productions. Un exemple ? L’exposition que nous avons conçue autour du 8 mars, avec des illustrations et des chiffres clés sur l’égalité femmes-hommes : une création très visuelle, très incarnée. À l’autre extrême, il y a la couverture du projet de loi de finances, où le visuel doit rester sobre, neutre et très institutionnel. Entre les deux, il y a tout un spectre de possibilités.

Extrait d’une exposition présentée à l’occasion de la journée internationale des droits des femmes

Comment s’articulent les collaborations avec les commanditaires ?

Au sein du studio, le lien est assuré par les chefs de projet graphique, un rôle central dans notre fonctionnement. Ils assurent le pilotage des projets de A à Z, depuis la prise de brief jusqu’au rendu final, et jouent le rôle de courroie entre les demandes internes et le travail de création.

La présentation des projets se fait souvent en binôme : le chef de projet et le ou la graphiste en charge du visuel se déplacent ensemble pour présenter la proposition. Ce fonctionnement à deux voix permet de croiser les regards, d’argumenter plus efficacement, mais aussi de mieux capter les retours. En réunion, chacun entend des choses différentes. Ce mode de collaboration est devenu une habitude : nous valorisons le fait que les graphistes portent eux-mêmes leur création, ce qui les implique dans toutes les étapes du processus et donne plus de sens à leur travail.

Qu’attends-tu d’un designer graphique dans ce contexte ?

J’essaie toujours de penser les recrutements à l’échelle de l’équipe dans son ensemble. Il ne s’agit pas seulement de trouver une personne compétente, mais de comprendre comment elle va compléter les savoir-faire déjà présents. Certaines compétences peuvent être très utiles à un moment donné, selon les départs, les projets en cours ou les évolutions à venir.

Mais de manière plus générale, nous avons besoin de profils capables de s’emparer de sujets parfois complexes, de les comprendre suffisamment pour les traduire en territoires visuels clairs, lisibles et cohérents. Ce sont souvent des projets à fort enjeu, avec peu de temps, peu d’éléments au départ, et une nécessité de produire rapidement des supports opérationnels. Il ne s’agit pas de devenir expert du sujet, mais d’en capter la logique, d’en extraire les enjeux essentiels, et d’en proposer une lecture graphique efficace.

Quels logiciels / outils utilisez-vous au quotidien ?

La suite Adobe, avec InDesign, Illustrator et Photoshop, reste notre socle. On a aussi un motion designer qui travaille avec After Effects et plusieurs graphistes qui travaillent à l’occasion avec Blender.

Et dans l’utilisation des IA génératives, vous en êtes où ?

Nous utilisons principalement Midjourney et les fonctions proposées dans l’écosystème Adobe. Quelques personnes du studio testent ces solutions principalement dans une logique d’expérimentation. Il y a une volonté d’acculturer les équipes tout en cadrant fortement les pratiques.

Il y a deux grands usages. Le premier concerne la retouche ou l’extension d’images : améliorer une composition, effacer un détail, générer un fond… Cela s’intègre naturellement dans nos workflows, au même titre que d’autres outils de traitement d’image.

Le second usage, plus structurant, concerne la création d’éléments visuels via IA. Un bon exemple : une campagne à venir sur les semaines de l’industrie. Le visuel final n’est pas généré par un seul prompt, mais chaque élément qui le compose — objets, textures, décors — a été généré séparément via IA. Ensuite, le graphiste a réalisé un travail de collage, d’assemblage, de hiérarchisation. C’est bien sa vision qui guide la composition : ce que l’on montre, sous quel angle, avec quelle intention.

L’IA, ici, remplace en partie la banque d’images, avec l’avantage de produire à façon, plus précisément, ce dont on a besoin. Et bien sûr, par souci de transparence, nous mentionnons systématiquement lorsqu’un visuel a été généré, même partiellement, par intelligence artificielle.

Enfin, le Service d’information du gouvernement (SIG) va publier prochainement une charte d’usage de l’IA à destination de tous les ministères. C’est un sujet qui est clairement pris en main à l’échelle de l’État.

Logo et motion design pour le lancement du programme Osez l’IA

Et côté organisation du travail au quotidien, ça se passe comment ?

Comme beaucoup de structures, on a vu nos habitudes évoluer avec la généralisation du télétravail. Aujourd’hui, l’équipe n’est réunie qu’une seule journée par semaine en présentiel, ce qui réduit forcément le temps commun et l’expérience partagée. Ça demande une vraie organisation : si l’on veut échanger autour de productions en cours ou prendre un temps collectif, il faut le caler précisément sur cette journée-là ; ce qui n’est pas toujours simple dans un contexte où chacun est absorbé par ses urgences.

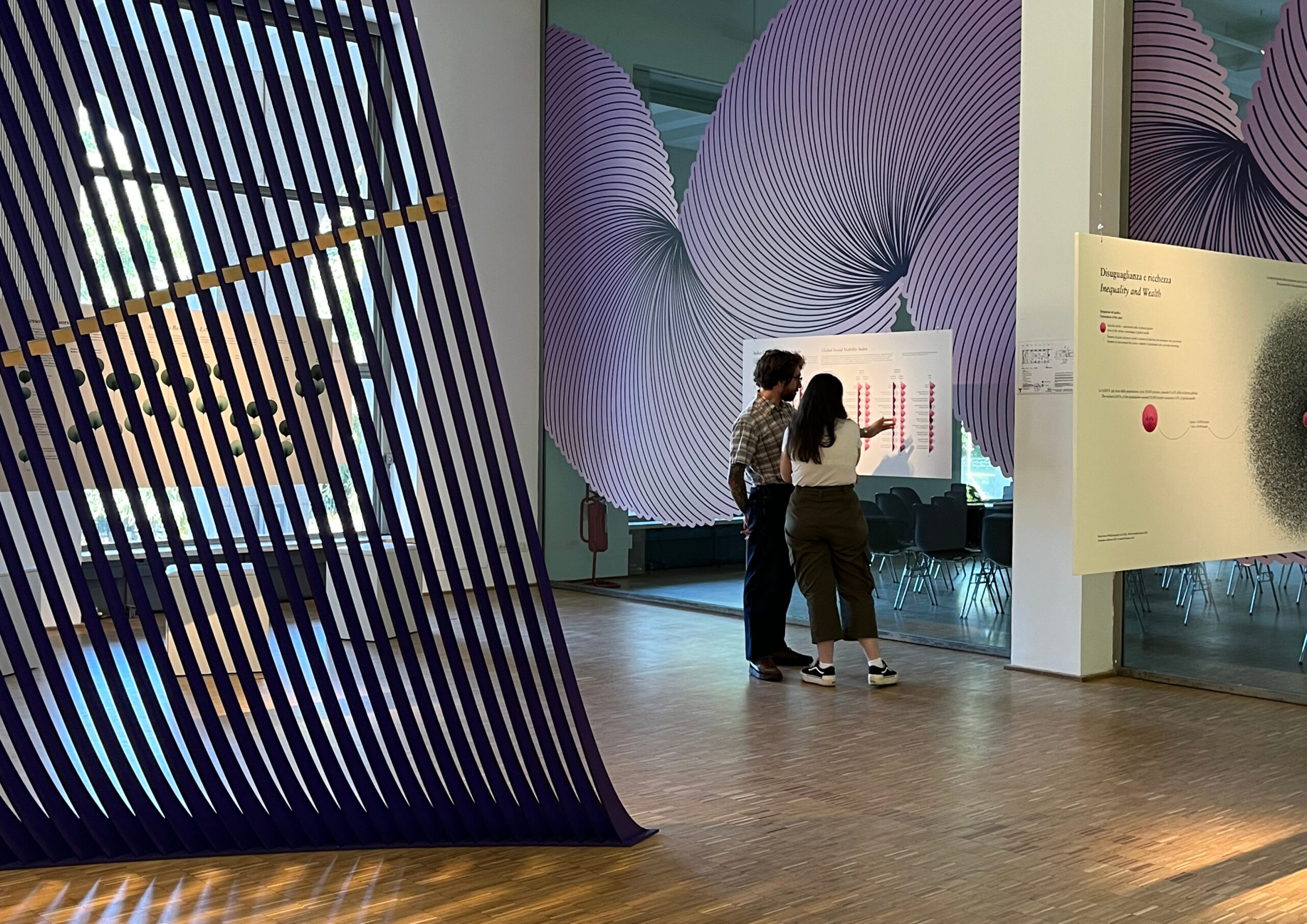

Pour maintenir un lien d’équipe fort et nourrir un regard collectif, on essaie donc d’organiser régulièrement des temps communs. Parfois en dehors du ministère : visites d’expositions, par exemple à la BNF ou au Pavillon de l’Arsenal, qui sont accessibles à pied depuis Bercy. L’idée, ce n’est pas forcément de voir du design graphique pur mais de s’exposer à d’autres formes : scénographie, photographie, archives, récits visuels… Des respirations précieuses, qui ouvrent et relient.

Il y a quelques années, nous avions aussi un rituel plus régulier : une séance hebdomadaire de partage de références graphiques, d’affiches vues, de dépliants culturels glanés ici ou là… On essaie de le remettre en jeu aujourd’hui, sous une forme renouvelée, qui conviendrait à notre réalité actuelle. C’est un sujet encore en réflexion.

Comment accompagnez-vous les évolutions de compétences ?

Idéalement, chaque agent suit au moins une formation par an. Quand je suis arrivé, nous avons renforcé les bases logicielles. Aujourd’hui, nous privilégions des ouvertures créatives : tendances graphiques, inspirations artistiques. Plus récemment, nous avons organisé une journée hors les murs, avec votre complicité : un temps de visite muséale et architecturale. C’était une expérience à part : à la fois un moment partagé entre membres du bureau, une parenthèse inspirante pour sortir du cadre du ministère et une réflexion collective sur les rapports entre esthétique, goût, transmission des idées et transformation des époques. Comment les artistes réagissent-ils à leur temps ? Comment les symboles évoluent-ils ? Ce type d’approche fait du bien à l’équipe : ça nourrit les regards, ça alimente les discussions. Et ça fait partie, pour moi, d’une vraie politique de formation.

Où trouves-tu tes inspirations ?

Les arts visuels en général : galeries, musées, expositions. J’aime aussi les podcasts, comme Les goûts Les couleurs, qui décryptent les identités visuelles avec un ton décontracté, ou Design MasterClass qui explore plus en profondeur les pratiques et les enjeux actuels du design. Et puis je continue de suivre des studios comme Des Signes, ABM, deValence, Twice, Playground Paris… des références qui nourrissent le regard.

Quel conseil donnerais-tu à un jeune graphiste ?

Le plus important à mon sens : personnaliser sa candidature. Trop de lettres sont génériques, trop de books mal ciblés. Montrer qu’on a compris la mission de la structure où on postule, ça change tout.

Pour finir, aurais-tu un projet dont tu es particulièrement fier ?

On se parle quelques jours après les Journées européennes du patrimoine, et c’est un bon exemple. Le ministère était ouvert tout le week-end et, côté studio, cela représente plusieurs semaines de travail en amont : affiches, signalétique, cartels, supports pédagogiques… Nous avons aussi conçu une série de documents pour chaque direction, afin de présenter leurs missions au public.

Ce sont des productions très visibles, qui entrent en contact direct avec les visiteurs. Et c’est assez gratifiant de voir les gens s’arrêter, lire, poser des questions, s’approprier les contenus. On se rend compte que, si la mise en pages est bien faite, elle peut vraiment susciter l’intérêt, donner envie de comprendre.

Plan programme distribué aux visiteurs pendant les journées européennes du patrimoine

Cette année, nous avons notamment imaginé une exposition et une animation pédagogique autour du budget de l’État. Un sujet important mais complexe… qu’on a tenté de rendre clair et accessible avec de l’illustration, des dispositifs visuels simples, sans rien perdre en rigueur.

Ce qui rend ce projet d’autant plus valorisant, c’est qu’il a été réalisé entièrement en interne : de la conception à la fabrication, en passant par l’illustration et le suivi. Une belle démonstration de ce que peut produire une équipe graphique au service d’un ministère.

Affiche réalisée pour les 20 ans du label EPV (Entreprises du Patrimoine Vivant). Photo ©Célia Bonnin

À lire sur notre blog

Outils et déclinaisons : une conversation avec Étienne Robial

Offprint 2025 : retour, en trois coups de cœur, sur un événement devenu incontournable

La newsletter de Swash

Nous vous recommandons ces formations

La couverture ou l’art de la première impression

1 journée

|

Alphabet visuel et culture graphique

2 jours

|

14 heures

Réinventer son processus créatif avec l’IA générative

5 jours

|

35 heures