Vers un design responsable : entre crises, doutes et nouvelles postures

Responsabilité écologique, justice sociale, choix politiques des outils : aujourd’hui, le design est confronté à des enjeux qui dépassent largement la simple création d’objets. Face aux crises de l’Anthropocène et aux inégalités grandissantes, une question demeure : que signifie être designer — et être « responsable » — dans un monde qui demande autant de doutes que de solutions ?

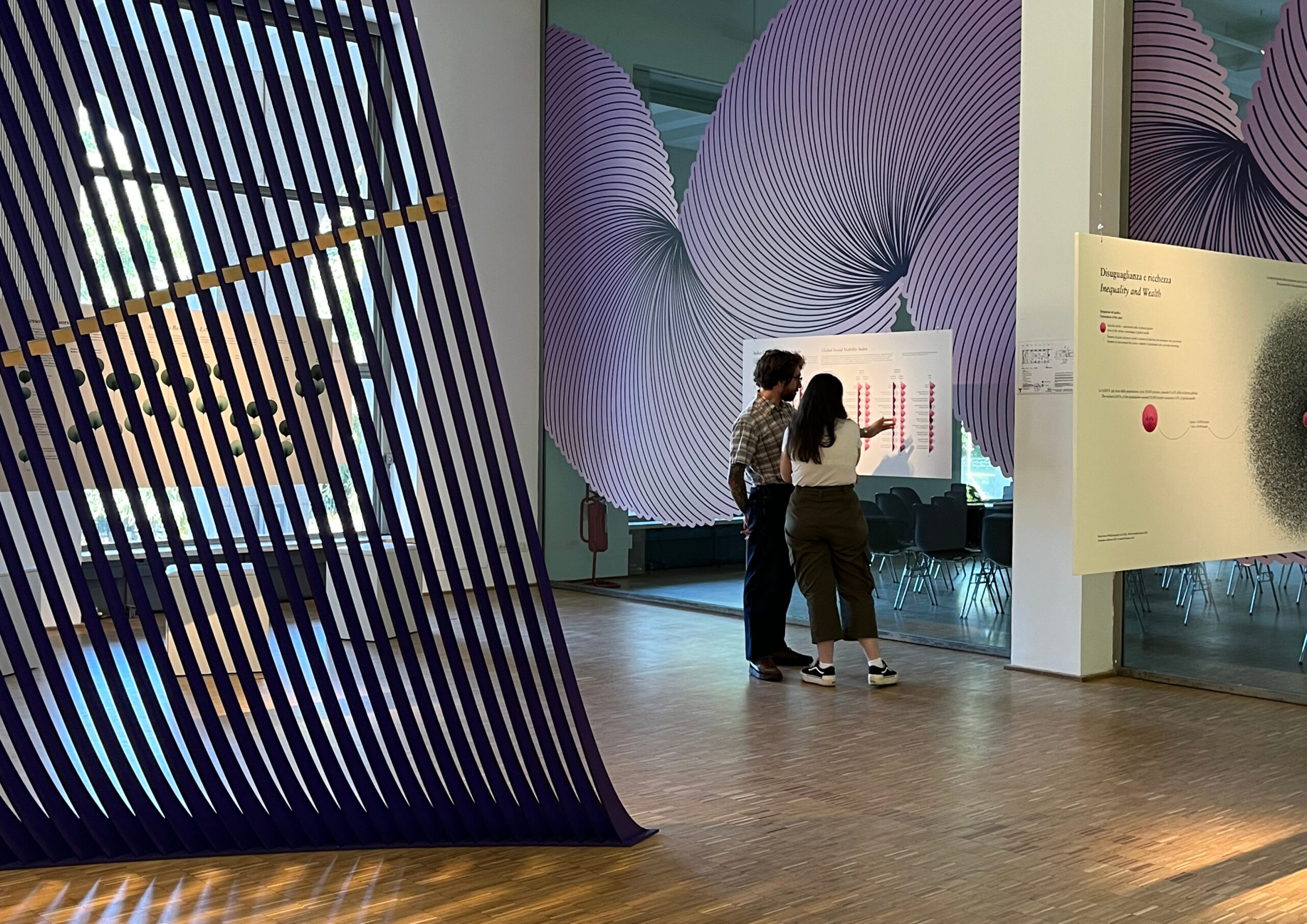

Alors que la 24e Triennale de Milan, considérée comme le « temple » du design italien, a ouvert ses portes en mai 2025 avec pour fil conducteur, et titre de l’exposition, Inequalities, difficile de ne pas remarquer l’inflexion qu’emprunte aujourd’hui la programmation des grandes expositions internationales de design, vers une observation plus critique d’un métier qui cherche à redéfinir sa légitimité dans un monde en crise.

À Milan, le prisme d’observation se recentre sur une dimension à la fois humaine et politique, interrogeant le rôle du designer comme acteur.rice capable d’imaginer les différences (économiques, sociales, culturelles) comme une ressource pour la (re)construction des communautés. À Saint-Étienne, la Biennale de Design 2025, intitulée Ressource(s), présager demain, explore quant à elle les inquiétudes d’une profession en plein doute. Le designer « intranquille », en quête de sens, questionne les outils dont dispose le design et cherche à remettre en cause les modes de production et de consommation dans un monde en dette écologique. La conférence internationale AD•Rec Faire, encore, associée à la Biennale de Saint-Étienne cet été, amplifie ce questionnement : pourquoi continuer à produire dans un monde déjà saturé d’objets superflus, dans un contexte d’épuisement des ressources et de montée des inégalités ?

La Biennale de Porto TIME IS PRESENT. Designing the Common, de son côté, propose de considérer le temps comme une ressource commune. L’appel à propositions de l’exposition, qui ouvrira le 23 octobre à la Casa do Design de Matosinhos, invite les designers à se réapproprier le temps en le pensant comme un commun (1), et à explorer des formes de décélération du travail et de la production pour s’opposer à un système économique et culturel où seules les activités génératrices de capital semblent être mises en valeur.

Ces exemples européens, en croisant regards critiques et approches prospectives, montrent le même changement de paradigme : le design ne se présente plus comme une réponse, mais comme une interrogation. S’il faut reconnaître que le design, tel qu’il s’est historiquement constitué — dans ses méthodes, ses modèles économiques, son ancrage dans la production de masse et l’exploitation des ressources — fait partie du problème, le designer est ainsi confronté à sa propre responsabilité. Et à la nécessité d’un changement de posture.

De la critique écologique à l’engagement social

Si on regarde la dimension environnementale, les critiques écologistes ne datent pas d’hier. Elles s’inscrivent dans une longue trajectoire d’angoisse face à l’incapacité de l’humanité à préserver ses ressources naturelles. Dès la Grèce antique, Aristote soulignait déjà, dans son ouvrage majeur La Politique, la difficulté des individus à privilégier le bien commun plutôt que leur intérêt personnel.

Du côté du design, la prise de conscience n’est pas plus récente. Pendant la Révolution industrielle, William Morris (fondateur du mouvement Arts & Crafts, figure majeure du design graphique naissant et sans doute l’un des premiers designers « écologistes ») dénonçait les ravages de la cupidité humaine et mettait en lumière le potentiel destructeur du capitalisme, à la fois sur l’art et sur la beauté de la Terre. Plus tard, dans les années 1970, Victor Papanek prolonge cette critique en alertant sur la responsabilité des designers face à la dégradation des ressources, conséquence d’une production irresponsable. Dans son livre The Green Imperative, il allait jusqu’à poser une question radicale : les designers, architectes et ingénieur.e.s doivent-iels être tenu.e.s personnellement, voire juridiquement, responsables de concevoir des objets qui participent à la détérioration de l’environnement ?

Réduire la responsabilité des designers à la seule dimension écologique serait pourtant insuffisant. Depuis la mise en lumière, grâce à l’obtention du prix Nobel de sciences économiques en 2009, des travaux de l’économiste Elinor Ostrom sur la gestion des communs, la réflexion autour des ressources ne se limite plus seulement à leur exploitation et au risque de leur épuisement, mais s’élargit à la question de leur gestion collective. Comment les ressources communes — l’eau, la terre, mais aussi les espaces numériques — peuvent-elles être préservées et partagées équitablement au sein d’une communauté ? Quels sont les mécanismes sociaux qui visent à en garantir ce partage ?

La justice sociale apparaît ainsi comme indissociable de la question écologique. Pour les designers, la responsabilité ne consiste donc plus uniquement à limiter sa consommation de ressources, mais à inscrire sa pratique dans une logique plus complexe et systémique.

Le choix des outils : un acte politique

Si l’on revient à la question de la production, et plus particulièrement à celle des objets graphiques, il faut rappeler que les outils ne sont jamais neutres. Chaque choix technique porte en lui une dimension sociale, politique et écologique : décider « comment produire », c’est déjà prendre position.

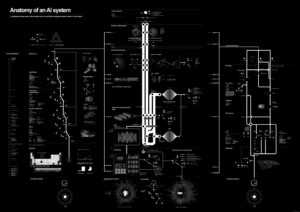

Si l’on prend l’exemple de l’intelligence artificielle générative, récemment placée au cœur des débats sur l’innovation technique, cela illustre bien ce concept. Cet outil, porteur de promesses d’innovation, d’efficacité et de performance, repose en réalité sur une chaîne mondiale d’inégalités et de destructions : extraction de ressources naturelles, exploitation du travail humain et captation massive de données. L’œuvre Anatomy of an AI System de Kate Crawford et Vladan Joler (présentée jusqu’au 21 septembre au Jeu de Paume à Paris dans l’exposition Le monde selon l’IA) en donne une lecture saisissante, à travers une cartographie d’un système qui révèle le paradoxe de la production liée aux intelligences génératives dans le monde contemporain.

Encore une fois, la dimension écologique reste au cœur du débat. Mais elle ne peut être dissociée des enjeux sociaux et politiques liés non seulement à la consommation massive d’énergie, mais aussi à l’exploitation de la main-d’œuvre, à l’accélération des cadences de production et à l’aggravation des inégalités globales.

La critique de l’accélération et de l’exploitation du travail liées aux avancées techniques n’est pas nouvelle. Comme on l’a vu, William Morris la dénonçait déjà à la fin du XIXe siècle, en pleine expansion industrielle. Plus d’un siècle plus tard, le passage de l’ère industrielle à l’ère digitale a repris ce même schéma : de nouvelles promesses d’émancipation, suivies d’un retour brutal aux logiques de productivité. Le cyberespace, l’internet et les ordinateurs ont d’abord été perçus comme des instruments de liberté, capables de libérer des hiérarchies établies, et comme des outils d’expérimentation riches en créativité : une promesse exaltante d’autonomie et de libération. Mais très vite, ces outils ont été absorbés par les logiques de marché et de contrôle propriétaires et capitalistes, reproduisant, et parfois amplifiant, les inégalités qu’ils prétendaient dépasser.

Les géants de la tech qui dominent le marché des logiciels ont certes contribué à démocratiser l’informatique, en la faisant entrer dans les foyers alors qu’elle semblait, dans les années 1980, réservée au monde académique et à la recherche. Mais ces entreprises ont aussi bâti des monopoles si puissants qu’il est aujourd’hui presque impossible de s’en affranchir tout en restant intégré à un marché professionnel dominant et strictement normé.

Des alternatives existent : au début des années 2000, le mouvement open source a fortement pris la parole pour contester ces « outils fermés », soumis à une logique de propriété et de capitalisme. Des studios comme Praticable (fermé en 2024), des chercheur·euses comme Julie Blanc, ou encore des collectifs comme Open Source Publishing militent pour une production ouverte et collaborative, hors des logiques propriétaires. Mais, dans les faits, les graphistes qui veulent s’insérer dans une logique de marché qu’ils ne contrôlent pas restent dépendants de l’emprise des géants de la tech sans pouvoir choisir leurs outils de production.

Le paradoxe du design

Les designers, designers graphiques inclus.e.s, se trouvent aujourd’hui face à un paradoxe. Comment revendiquer une pratique « responsable » dans un contexte où les logiques économiques et commerciales conditionnent les postures, verrouillent les outils et réduisent les marges de choix réelles ? Comment s’y retrouver, alors que les appels à la sobriété et à la justice sociale se heurtent à des structures productives qui encouragent au contraire l’accélération, la standardisation et la dépendance aux monopoles technologiques ?

La première étape consiste à se doter d’un regard critique. Nous ne pouvons plus ignorer les enjeux du monde contemporain. Et dans cette formation au regard critique, les écoles de design ont un rôle central à jouer (j’y reviendrai sans doute dans un autre billet). Si la conférence AD•Rec posait la question Faire, encore ?, on pourrait, aujourd’hui, interroger : Enseigner (le design), encore ? Avons-nous vraiment besoin de designers dans la conjoncture actuelle ?

La réponse, même partielle, est sans doute oui. Car avec un regard affûté sur les enjeux écologiques, sociaux et politiques, la pratique du design conserve toute son importance. Les designers ont la capacité d’appréhender et de rendre lisible la complexité du monde qui nous entoure. Par leur approche systémique, ils peuvent relier les multiples dimensions de cette complexité propre à l’Anthropocène — ou au Capitalocène (2), pour reprendre l’expression de Donna Haraway — en articulant les dimensions écologiques, sociales, culturelles et économiques, et en développant des méthodologies capables de les traiter dans leur ensemble.

Les exemples européens évoqués — de Milan à Porto, en passant par Saint-Étienne — rappellent qu’il n’existe pas de définition simple ni univoque du design responsable. Comme un des curateurs de l’exposition Inequalities à Milan le souligne, les inégalités sont intersectionnelles. La réponse du design doit donc être envisagée de manière holistique, sans cloisonner l’écologique, le social ou le politique, mais en reconnaissant leur intrication. C’est dans ce faisceau de dimensions, parfois contradictoires, que se joue aujourd’hui le sens d’une responsabilité en design.

——————————————

(1) On peut définir les communs comme des ressources partagées (qu’il s’agisse de terres, d’eau, de savoirs ou d’informations) gérées et préservées collectivement par une communauté à travers des formes d’auto-gouvernance.

(2) Le terme Anthropocène désigne la période où l’impact des activités humaines sur la planète est tel qu’il constitue une nouvelle ère géologique. Mais certain·es chercheur·euses, comme Donna Haraway, préfèrent parler de Capitalocène, pour souligner que ce n’est pas « l’humain » en général qui est responsable, mais bien un système économique – le capitalisme – fondé sur l’exploitation intensive des ressources et des êtres vivants.

—————–

La rédactrice

À lire sur notre blog

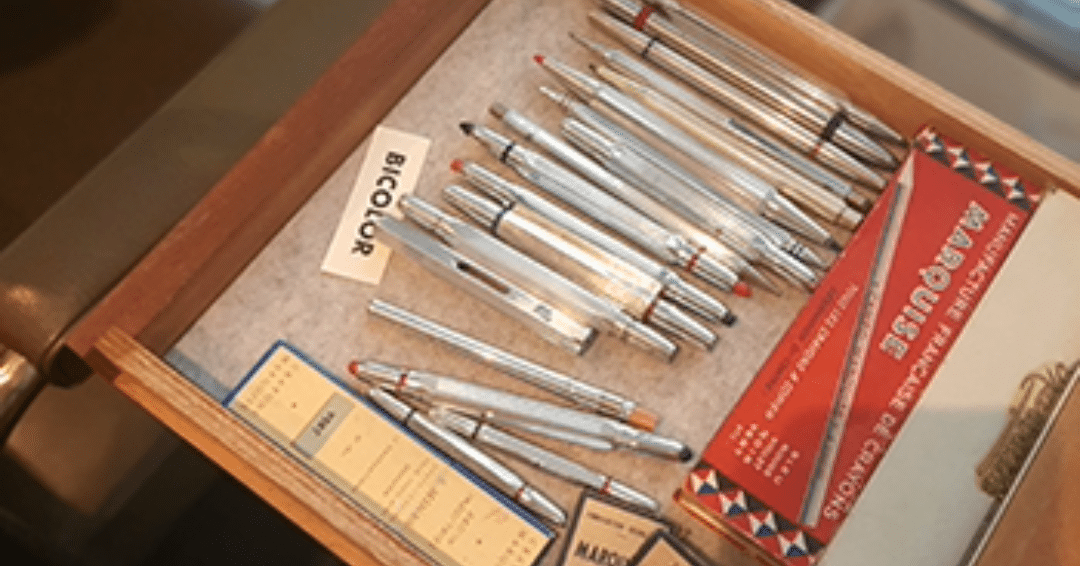

Outils et déclinaisons : une conversation avec Étienne Robial

Offprint 2025 : retour, en trois coups de cœur, sur un événement devenu incontournable

La newsletter de Swash

Nous vous recommandons ces formations

Le design responsable

2 jours

|

14 heures

Processus créatif : quand les artistes nous inspirent

2 jours

|

14 heures

Design thinking : méthodologie et outils

2 jours

|

14 heures