La source de référence s’est tarie

Nous avons reçu il y a quelques semaines un mail de Vanina Pinter qui écrivait simplement « Je ne fais pas de commentaire, je vous laisse lire ». Intriguant non ? En PJ de ce mail, un texte. Après une première lecture de ce texte, nous n’étions pas sûrs que ce soit à nous de le publier. Mais comment un texte qui traite de graphisme, d’IA, d’enseignement et de journalisme pourrait ne pas avoir sa place sur notre blog ? Nous avons donc décidé de publier cette tribune libre…

Début octobre, une étudiante se réfère dans l’ébauche de son mémoire à deux articles0 d’étapes : datant de 2025. Comme je peine à saisir sa pensée écrite, je lis les deux articles. Alors que la pratique de l’étudiante est de qualité et ses raisonnements convaincants, son écrit me, la, se perd. Parfois, pour aider un·e étudiant·e, je repars de ses sources. Visualiser ce qui le.la questionne pour le.la relier à sa pratique. J’ai lu à plusieurs reprises ces deux articles. J’éprouve différentes sensations : dans un premier temps, une certaine jalousie, il y a plusieurs idées que je défends (la recherche, l’engagement du designer, etc) et le texte est écrit avec des tournures lyriques séduisantes, que j’aurais aimé enchaîner avec cette célérité à 25 ans, l’âge où je découvrais le design graphique.

Je suppose que cette structure difficilement identifiable qui n’a, à ma connaissance, jamais pris contact avec les faiseurs d’étapes : (sa rédaction) au moment de la liquidation judiciaire en août 2023, n’a pas les moyens de salarier des journalistes, des critiques.

Je suppose qu’elle emploie des stagiaires. Engager des stagiaires, étapes : (de 1994 à août 2023) l’a toujours fait. Mais étapes : les formait et leurs articles étaient signés. Ici, les articles ne sont signés que d’un prénom. Quel journaliste, si ce n’est un stagIAire non autorisé à avoir un nom, accepterait de ne pas signer de son nom un papier, son travail, sa pensée ?

On y est : l’auteur est enfin « over ». Des organes médiatiques peuvent se débarrasser des patronymes, pseudonymes, d’une caution individuelle. Cependant dans le règne de l’intertextualité, on peut suivre tous les articles du prénom cité. Si l’auteur (intellectuel, travailleur du texte) est mort (ou facultatif), il n’en est pas de même pour la stratégie du clic. Peu importe l’auteur tant qu’on enchaîne les liens de l’attention d’une page sans intérêt à une autre (peu compte le lecteur).

Dans un deuxième temps, ma lecture me plonge dans un brouillard mental. Je lis phrase après phrase. Le texte est parfaitement lisible et je n’y comprends rien. C’est aussi plat que creux. Wonderflatland. D’une clarté confuse. L’argumentation ne repose sur aucun exemple1, aucun écrit (de théoricien.ne), aucune construction raisonnée bien que les phrases s’enchaînent avec une fluidité entraînante. On dévale les phrases courtes d’autant plus aisément que le texte est succinct (il ne faut pas décourager la pensée du lecteur.rice, juste la satisfaire). Ou je pourrai dire l’inverse : le texte repose sur un ensemble mixé, mijoté d’idées précuites qui, jusqu’à satiété, prolongent des idées panégyriques de la valeur du design. Le design graphique devient un champ super-héroïque. J’ai moi-même participé à signifier l’importance de l’implication personnelle, intellectuelle d’un certain nombre de graphistes. J’ai l’impression de lire ce que j’ai (c’est un « je » collectif, nous sommes nombreux·ses à le défendre) énoncé mais d’une manière qui m’écœure. Mes écrits participent à alimenter cette bouillie indigeste. Ils sont fondus dans une célébration pernicieuse. Dans certains écrits, « l’IA s’apparente surtout à un stagiaire zélé à forte tendance mythomane2 ».

Comment un·e étudiant·e pourrait-iel ne pas être séduit·e ? Les textes énoncent l’« œuvre » du designer citoyen, un explorateur inédit, philosophe, humaniste, politique (tiens, dans ce texte, le designer n’est pas inclusif). Tout un lot de phrases enjouées et moralisantes vide le design de sa substance. À un moment où le réel des futurs designers s’annonce tout autre : luttes et précarités dans un quotidien instable. D’ailleurs, faire de la recherche (toute thèse est académique, elle se fait dans une institution) est aussi une façon d’échapper au réel, de trouver un peu de soutien et d’argent et de penser plus intensément au design que dans l’espace réel de la commande appauvrie.

Dernière sensation : la colère.

L’histoire du design graphique a une petite trentaine d’années en France et un certain usage de l’IA peut l’égratigner encore plus que toute autre histoire des arts. Si je tiens à un peu de densité, de probité intellectuelle, j’ai à disposition plus de cinq siècles de livres imprimés avant l’IA. Des livres d’histoire de l’art qui pourront me nourrir jusqu’à la nuit de ma mort. On pourrait vite réinventer l’histoire du design graphique, surtout qu’un certain nombre d’articles ne sont accessibles que sur Internet et il suffit qu’un site ne soit plus payé, de la mort de son, sa propriétaire, pour qu’un certain nombre de textes disparaissent. Certes ces textes seront accessibles sur des sites d’archives, mais est-ce que les algorithmes des IA ont intérêt à aller fouiller dedans ? Qui nous dit que les algorithmes ne peuvent pas réécrire ces textes exclusivement numériques (une fois que leur auteur·rice ne surveillera plus) ? Leur instabilité numérique qui faisait partie de leur force devient une ombre. En quelques secondes, une machine peut tout réécrire, y compris nos encyclopédies.

En colère, car comment aider mes étudiant·es à détecter certaines bouillies textuelles IA, ultra-transformées ?

Ils vont perdre un temps conséquent à lire des textes qui paraissent clairs et accessibles. En cela, je jalouserai toujours les IA : à n’importe quelle question, elle vous propose un plan convaincant. Elle a des plans. Elle a toujours une réponse, une solution, une aide à vous proposer. Elle demande toujours à aller plus loin, elle ne se tait pas. À l’inverse du designer chercheur·se prodige, elle n’est pas menacée de fin de mois difficile ou de burn out. Elle répond. Une fois que les étudiant.e.s auront assimilé ces textes de quelques minutes, il faudra les aider à déconstruire, sans doute, ensemble. Ensuite, il faudra aller chercher des textes plus conséquents, qu’iels auront du mal à lire, car denses, alambiqués, truffés de références précises. Ce qui m’inquiète : qu’iels n’aient plus le temps, le courage ou, pire, les facultés de lire des textes théoriques. Des textes de Papanek, Flusser, Philizot, Mondzain… Une forme d’obscurantisme plane. Le nombre de textes qu’un être humain va pouvoir décoder dans sa langue se réduit. Et les lieux mêmes – universités, écoles d’art – où on cultive cet exercice de lecture-action, cette confrontation aux textes fondateurs de la création et de la liberté sont en danger. Les textes Instantanés Anonymes (IA) sont non seulement clairs et accessibles, mais ils sont « purs », aucune ombre d’un parcours humain ne vient les tâcher. Souvent, avant de lire une œuvre, les étudiant·e.s lisent la page Wikipédia de son créateur, de sa créatrice et vérifient que son auteur.rice est « acceptable ». Les mises de côté et les censures deviennent des réactions premières. Des parades préventives aussi immédiates qu’un like. Certains textes botoxés à l’IA, génériques anonymisés, n’ont pas à craindre de leur peau monochrome, des tressaillements, des désirs, des flottements d’engagements de leur auteur·rice inexistant.e. Pour une génération inquiète d’un engagement « pur », il est plus aisé de se réfugier sur les cour(t)s Instagram et les formules IA que de lire, par exemple, les quelques 900 pages du Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir.

Le métier d’enseignant.e est devant un monde inconnu. Un.e enseignant.e essaye de transmettre des savoirs et des connaissances, qu’iel a longuement rassemblés, digérés, qu’iel est constamment en train de construire et de déconstruire. Mais aucun·e enseignant·e ne rivalise devant l’IA. Elle est une terre de savoirs infinis alors que chaque enseignant·e n’a que quelques connaissances, situées, déterminées. Je dirais minées et minables. Généralement, un.e enseignant.e est toujours un.e maître.sse ignorant.e. Là pointe un véritable problème : le processus de la maïeutique est en danger. La maïeutique demande de la curiosité et un esprit acceptant les dédales de l’argumentation et de l’autocritique. Un certain usage quotidien de l’IA facilite davantage la flemme et la satisfaction de ses idées. Un.e enseignant.e incarnera peut-être les vestiges d’un métier daté, un·e travailleur·se du cerveau à la ramasse. Iel vivra avec sa face et son quotidien Don Quichotte, qui se bat contre des moulins à réactions. Iel tentera de maintenir un esprit critique avec un certain usage d’outils conviviaux et indépendants, toujours tellement lents et obsolètes. Nombre d’étudiant.e.s ne seront pas assez exercé.e.s pour entrer dans l’espace critique de la maïeutique. Les écarts vont se creuser. Les convictions démocratiques vaciller. Dernièrement, le meilleur résumé que j’ai lu de Walden (1854) de Thoreau venait d’un.e étudiant.e qui ne l’a pas lu. Et je ne doute pas que s’iel plonge dans Walden, iel sera déçu.e, ce n’est pas très « clair », « accessible ». La désobéissance civile (1849) fascine mais l’essai de Thoreau est devenu, avant tout, un titre.

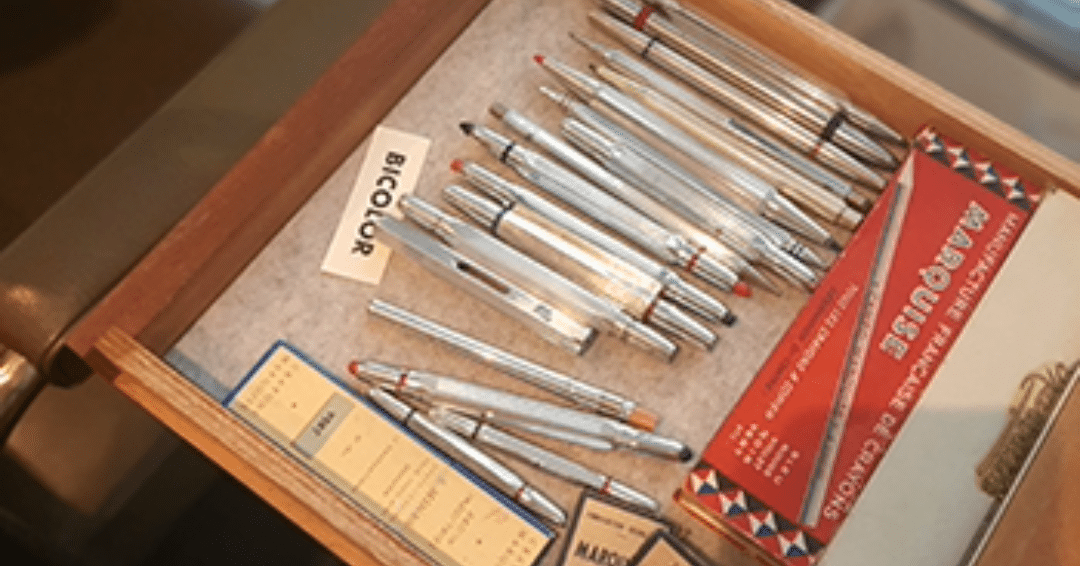

En colère car trois générations de personnes avec beaucoup de fragilités ont écrit étapes :.

Sa dernière version vient effacer ce long cheminement. Les archives (de 1994 à 2023) n’ont jamais été mises en ligne, les bibliothèques passent leur temps à désherber. Les numéros papiers petit à petit sont, au mieux, placés dans des réserves. Tout magazine disparaît dans les bibliothèques mais un discrédit peut l’effacer plus rapidement encore.

Avoir repris un nom, une marque, donne une illusion de caution de qualité aux lecteur.rices actuel.les. Il faut que nous, nous les travailleur·ses d’étapes : d’avant 2023, le disions :

étapes : a cessé en août 2023.

0 Je ne source pas ces deux articles pour qu’aucun clic ne s’y égare.

1 Quelques noms de personnes sont cités, mais ce texte va à l’encontre des formes, du concret de leur travail.

2 Article du Monde de Laure Coromines, L’IA au bureau, entre perte de temps et perte de sens, publié le 26 octobre 2025.

………..

Chez étapes :, Vanina a été journaliste (2001) puis co-rédactrice en cheffe (jusqu’à 2007).

À lire sur notre blog

La newsletter de Swash

Nous vous recommandons ces formations

Le design responsable

2 jours

|

14 heures

Alphabet visuel et culture graphique

2 jours

|

14 heures

Tendances graphiques : entre héritage, innovation et réinvention

2 jours

|

14 heures